Hilfsmittel-Richtlinie

Bei der Verordnung von Hilfsmitteln zulasten der Krankenkassen sind bestimmte Kriterien zu beachten. Ärztinnen und Ärzte müssen sich unter anderem persönlich vom Zustand des Patienten überzeugt haben, das Hilfsmittel medizinisch für notwendig halten und das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten. Die allgemeinen Verordnungsgrundsätze sind in der Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses geregelt.

Je nachdem, ob es sich um Sehhilfen, Hörhilfen oder allgemeine Hilfsmittel handelt, gibt es verschiedene Verordnungsformulare.

-

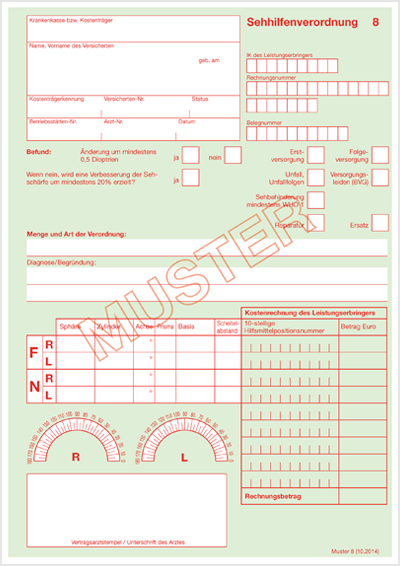

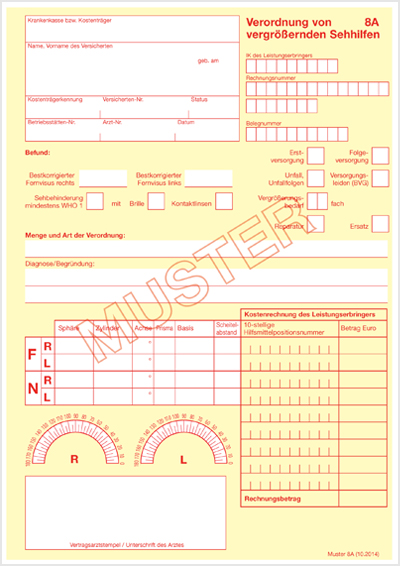

Sehhilfen: Formular 8 und 8A

-

Sehhilfen sind optische Geräte zur Korrektur von Fehlsichtigkeit wie Brillen, Kontaktlinsen, Ferngläser, Bildschirmlesegeräte oder Lupen. Es gibt Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe und therapeutische Sehhilfen zur Behandlung von Augenverletzungen oder Augenerkrankungen.

Formular 8 und 8A

Die ärztliche Verordnung von Sehhilfen erfolgt auf dem Formular 8. Der Patient löst das Rezept beim Optiker ein. Vergrößernde Sehhilfen werden nach einer augenärztlichen Untersuchung auf dem Formular 8A verordnet. Der Augenarzt prüft hier außerdem, ob der Patient die Sehhilfe zielführend nutzen kann.

Hinweise zur Kostenübernahme

Brillen oder Kontaktlinsen werden von der Krankenkasse bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bezahlt. Bei älteren Versicherten zahlt die Krankenkasse nur, wenn auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 nach Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation vorliegt. Die Krankenkassen übernehmen dann die Kosten für die Brillengläser in Höhe des jeweiligen Festbetrags.

Die Kosten für das Brillengestell und Zusatzleistungen wie Entspiegelung werden nicht übernommen.

-

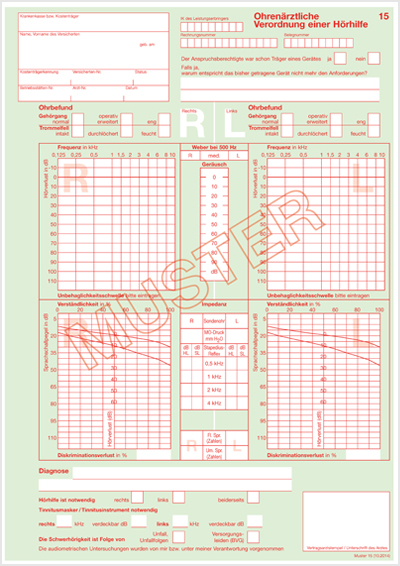

Hörhilfen: Formular 15

-

Zu den Hörhilfen gehören Hörgeräte, die eine Schwerhörigkeit ausgleichen sollen, ebenso wie Geräte zur Behandlung eines Tinnitus (Tinnitus-Masker oder Tinnitus-Instrumente).

Formular 15

Hals-Nasen-Ohrenärzte beziehungsweise Phoniater oder Pädaudiologen (Kinder) verordnen Hörhilfen auf dem Formular 15. Mittels ton- und sprachaudiometrischer Verfahren wird festgestellt, ob eine Kommunikationsbehinderung vorliegt. Hörgeräte müssen mehrkanalig sein und Rückkoppelungsgeräusche und Störschall unterdrücken.

Die Kosten für eine Hörhilfe werden grundsätzlich in Höhe des jeweiligen Festbetrags übernommen. Die Anpassung des Hörgeräts erfolgt in der Regel durch den Hörgeräte-Akustiker oder den behandelnden Facharzt.

Fachärztliche Diagnose erforderlich

Für die Erstverordnung eines Hörgeräts müssen Patienten immer erst einen Arzt konsultieren. Er klärt die Ursache des Hörverlustes medizinisch ab. Nur dann übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Hörhilfen.

Auch bei Folgeverordnungen ist in bestimmten Fällen eine erneute fachärztliche Diagnose oder Therapieentscheidung medizinisch zwingend geboten. Dazu gehört insbesondere die Hörgeräteversorgung von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie bei neu aufgetretenem Tinnitus.

Des Weiteren muss bei Vorliegen einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit zunächst ärztlich abgeklärt werden. Hier gelten die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (Hörverlust am besseren Ohr über 80 dB als Durchschnitt der tonaudiometrischen dB-Werte bei 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz).

Soweit eine erneute ärztliche Diagnose und Therapieentscheidung medizinisch nicht geboten ist, kann die Folgeversorgung auch von einem Hörgeräteakustiker vorgenommen werden. Grundsätzlich haben aber alle Patienten die Möglichkeit, immer zuerst einen Facharzt aufzusuchen.

-

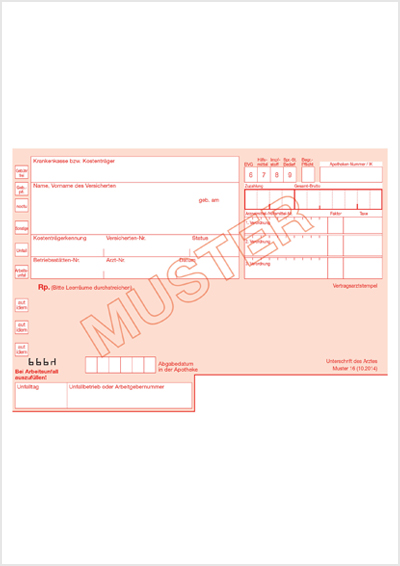

Allgemeine Hilfsmittel: Formular 16

-

Formular 16

Allgemeine Hilfsmittel werden auf dem Formular 16 verordnet. Das Hilfsmittel muss so eindeutig wie möglich bezeichnet werden.

Der Patient wendet sich mit dem Rezept an seine Krankenkasse. Sofern Versorgungsverträge nach Paragraf 127 SGB V zwischen der Krankenkasse und den Hilfsmittellieferanten für den jeweiligen Bereich bestehen, teilt die Krankenkasse dem Patienten einen Hilfsmittelerbringer mit. Ist dies nicht der Fall, kann sich der Patient an einen Leistungserbringer seiner Wahl wenden.

Bei individuell angefertigten und zugerichteten Hilfsmitteln vergewissert sich der behandelnde Arzt, ob das Hilfsmittel der Verordnung entspricht und seinen Zweck erfüllt.

Hinweis zu Übertragungsanlagen

Übertragungsanlagen, also Hilfsmittel zur Verbesserung des Sprachverstehens, sind altersunabhängig zusätzlich zu einer bereits erfolgten Versorgung mit Hörhilfen oder einem Cochlea-Implantat verordnungsfähig. Eine Verordnung ist möglich, wenn trotz bestmöglicher Hörgeräteanpassung im täglichen Leben kein ausreichendes Sprachverstehen erreicht wird.

Wenn eine gesicherte Diagnose durch einen Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie oder für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde vorliegt, kann die Übertragungsanlagen auf dem Formular 16 verordnet werden. Grundsätzlich müssen die Krankenkassen vorab genehmigen.

Übertragungsanlagen können außerdem für die Sprachentwicklung oder Sprachförderung verordnet werden beziehungsweise soweit sie für das Sprachverstehen in Kindergarten, Schule oder schulischer Ausbildung erforderlich sind.

Darüber hinaus sind Übertragungsanlagen verordnungsfähig, wenn bei peripherer Normalhörigkeit aufgrund einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung eine pathologische Einschränkung des Sprachverstehens im Störschall besteht. Diese muss durch einen Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie diagnostiziert werden. Bei Erwachsenen kann die Diagnose auch durch einen Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde erfolgen.

Hilfsmittelverzeichnis

Das Hilfsmittelverzeichnis enthält alle Hilfsmittel, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Der GKV-Spitzenverband aktualisiert das Hilfsmittelverzeichnis fortlaufend. Das Verzeichnis ist nicht bindend im rechtlichen Sinne. Das heißt: Ärzte dürfen auch Hilfsmittel verordnen, die nicht in der Liste stehen, für die die Krankenkassen im Einzelfall aber die Kosten übernehmen.

Hilfsmittel zur häuslichen Pflege

Pflegefachkräfte dürfen Pflegebedürftigen bestimmte Hilfs- und Pflegehilfsmittel empfehlen, die diese bei ihrer Krankenkasse beantragen. Eine ärztliche Verordnung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Voraussetzung ist, dass die Pflegefachkräfte die Betroffenen selbst betreuen und die Hilfsmittel im häuslichen Umfeld benötigt werden.

Grundsätzlich gilt: Die empfohlenen Hilfs- und Pflegehilfsmittel müssen zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden beitragen oder dem Pflegebedürftigen eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.

Liste mit Hilfs- und Pflegehilfsmitteln

Da nicht alle im Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgeführten Produkte dieser Zielsetzung dienen, listet der GKV-Spitzenverband in seinen Richtlinien die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel auf, die Pflegefachkräfte empfehlen können. Dazu zählen Produkte wie Duschhilfen, Toilettenstühle, Pflegebetten oder Lagerungsrollen. Des Weiteren werden die fachlichen Anforderungen an Pflegefachkräfte festgelegt.

Formular zur Bewilligung des Hilfsmittels

Pflegekräfte nutzen zur Empfehlung der Leistung ein eigens dafür vorgesehenes Formular. Dieses leitet der Versicherte im Anschluss an einen Hilfsmittel-Leistungserbringer weiter, der auf dieser Basis einen Leistungsantrag bei der Kranken- beziehungsweise Pflegekasse stellt.